学校スマイル応援プロジェクト

ー震災復興支援ー2012

震災復興支援 学校スマイル応援プロジェクト

被災した子どもたちをサポートして

未来へつなぐ

「学校スマイル応援プロジェクト」は、東日本大震災で被災した子どもたちのための教育活動に懸命に取り組んでいる学校を支援するプロジェクトです。住友ファーマはこのプロジェクトに2011年6月から参加して、被災した子どもたちのための運動会や職業体験学習など、様々な学校行事を積極的にサポートし、次世代の育成支援に取り組んでいます。

2012年9月

福島県双葉郡大熊町の幼稚園・小中学校合同運動会

昨年に続いて今年も住友ファーマは、福島県双葉郡大熊町立幼稚園・小中学校合同運動会を開催するお手伝いをしたよ。今年は12名のスタッフがボランティアで参加したんだ。では、その合同運動会の様子をたどってみよう。

避難先で迎えた、二回目の合同運動会

福島第一原子力発電所の事故により、大熊町の皆さんには2011年3月12日に全町避難命令が出されました。町ごと避難するという前代未聞の状況のなか、「大熊の子どもは大熊で育てる」(武内敏英「大熊町学校再生への挑戦」かもがわ出版、2012年)という渡辺町長の強い気持ちと、避難先の会津若松市の多大な協力により、廃校舎などを活用しての町立幼稚園と小中学校の移設が実現したのです。

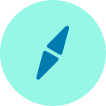

その全町避難命令が続いている避難生活のなかで、今年も大熊町の幼稚園・小中学校合同の運動会が9月15日、会津若松市河東町の熊町・大野小学校校庭で開催されました。幼稚園児から中学生までの「大熊の子ども」たちと先生方、父兄や親戚の方々、避難されている大熊町の方々、そして避難先の会津若松市の方々、さらには他の地域に転居された方々など、大勢の方々が集まりました。久々の再会を喜ぶ姿や、笑顔で声援を送る姿があちらこちらで見られ、会場は和やかな雰囲気に包まれました。

みんなの結束力が実を結んで

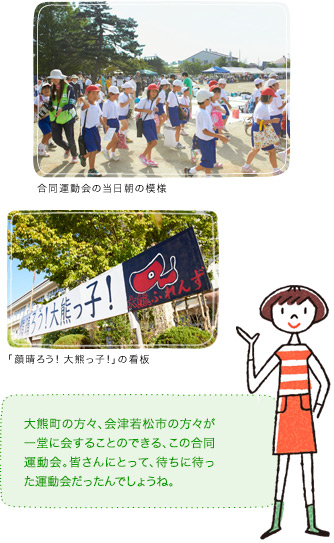

笑顔でがんばるという意味を表す言葉「顔晴(がんば)」る。その言葉を合同運動会にも活かし、今年の運動会は「顔晴(がんば)ろう!大熊っ子!大会」と名づけられました。その名前に込められた想いの通り、幼稚園児から中学生まで勢ぞろいした子どもたちの笑顔が校庭いっぱいに広がっていました。

青空の下で、かけっこ、借り物競争、大玉はこびなど、盛りだくさんのプログラムが進められました。組体操やよさこいソーランなどの迫力ある演技からは、本番をむかえるまでに何度も練習を重ねたことがうかがえます。競技に臨む子どもたちに、声援を送る父兄や先生方、地域の方々から大きな声援が送られていました。

心に残る一日を支えるために

大熊町の宝である子どもたちが活躍する合同運動会は、父兄や先生方にとっても大切な行事と考えられます。そして、大熊町の子どもたちが互いに助け合いながら「顔晴(がんば)」っていこうという気持ちを奮い立たせる場になるだけでなく、子どもたちを受け入れ学校生活を再開する環境づくりに協力するなど物心両面から支援されている会津若松の方々への感謝の場でもあることでしょう。

そうした大熊町の方々の想いを陰ながら支えるために住友ファーマのスタッフは、会場から離れた場所に設けられた駐車場での車両誘導や会場周辺の警備、競技運営のための機材設営などの作業をお手伝いしました。

笑顔の子どもたちを見送った後の、先生方の充実感にあふれた嬉しそうな表情から、幼稚園・小中学校の垣根を越えた先生方同士の一体感や達成感が感じられたのが、とても印象的でした。

まとめ

助け合い協力し合うことの大切さを感じるよね。人は、「大丈夫?」と気にかけてもらうだけで安心することもあるし、元気になることもあると思う。読者の皆さんが「気にかける」だけで、元気になる人がいるかもしれない。この記事を読んで、そんなことを考えてもらえたらうれしいな!

2012年6月

岩手県大船渡市での職業体験

岩手県大船渡市では、毎年中学2年生が授業の一環として、職場体験学習を行っていました。でも、このたびの震災で津波の被害にあい、職場体験学習ができなくなってしまいました。

そこで、複数の会社が大船渡市に集まり、直接生徒たちに仕事の話をして、職業について学んでもらうことを目的としたイベント(主催:大船渡市教育委員会)が開催されました。

製薬会社としては、住友ファーマがこのイベントに参加しました。「新薬の研究開発」というタイトルで製薬会社の役割や、仕事を進めていくうえでの工夫や努力、必要な能力、そして仕事への想いについて生徒たちに語り、あきらめないことの大切さを伝えました。

- 粘り強く、強い意志を持って仕事に取り組むことの大切さを知ることができました。

- 生徒たちは、予想以上に企業の方の話を真剣に聞いていて、うれしく思いました。

まとめ

世の中にはどんな職業があり、どんなことをしているんだろう? そうしたことを考えていくうえで、実際に働いている人たちによる職業体験学習は大きなヒントになると思う。こうした取り組みが、みんなの将来について考えるきっかけになればうれしいな。