パーキンソン病 用語集:さ~た行

監修 村田美穂先生

パーキンソン病に関する用語を詳しく解説します。お調べになりたい用語を50音順からご確認ください。

さ行

ジスキネジア(じすきねじあ)

不随意運動ともいいます。手足や肩など、体が意図せず(不随意)にくねくねと動いてしまう症状をジスキネジアと呼んでいます。この動きは、薬の濃度が高い時に出ることが多く、薬が多すぎる(効きすぎている)ことの現れともいます。運動合併症の一種です。

ジストニア(じすとにあ)

意思に関係なく筋肉が収縮して、体が突っ張ったり、曲がったりする現象をジストニアと呼んでいます。パーキンソン病では、飲んだ薬の効果が薄れたoff時だけでなく、効果がみられているon時にも起こることがあります。

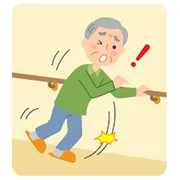

姿勢反射障害(しせいはんしゃしょうがい)

パーキンソン病では、筋肉が思うようにコントロールできなくなるだけでなく、体のバランスを保つことも難しくなり、倒れてしまうこともあります。このようにバランスの変化に対応しにくくなる症状を、姿勢反射障害と呼んでいます。

衝動制御障害(しょうどうせいぎょしょうがい)

パーキンソン病の治療に関連して現れることがある精神症状です。客観的には何の利益にもならないにもかかわらず、ある衝動ががまんできずにその行為をしてしまうことを、衝動制御障害を呼んでいます。衝動制御障害には、病的賭博、性欲亢進、買いあさりなどがあります。

自律神経症状(じりつしんけいしょうじょう)

自律神経は循環器、消化器、呼吸器などの活動を調整するために、自律的に働き続けている神経です。パーキンソン病により自律神経の働きが低下するために現れる症状です。便秘、起立性低血圧、夜間の頻尿や失禁などの排尿障害、汗をかきにくくなったり反対に汗をかきやすくなったりする発汗障害、性欲低下などの性機能障害などがあります。特に頻度が高いのは便秘で、パーキンソン病の患者さんの約80%でみられます。

進行性核上性麻痺(しんこうせいかくじょうせいまひ)

パーキンソン症候群の一種です。目の動きに異常が現れて下方向がみにくくなる、姿勢反射障害が現れるなどの特徴があります。MRI検査では、中脳の後部分がやせてみえます。

振戦(しんせん)

パーキンソン病の運動症状の1つで、手、足、あごなどがふるえることです。

睡眠障害(すいみんしょうがい)

パーキンソン病では、うまく寝付けない入眠障害、寝付いてしばらくすると目覚めてしまう中途覚醒、布団に入ると足がムズムズして眠れなくなるむずむず脚症候群などがあります。また、このため日中に眠気に襲われることもあります。

すくみ足(すくみあし)

立ち止まっている姿勢から歩こうとした際に、最初の一歩が踏み出せない症状をすくみ足と呼んでいます。

線条体(せんじょうたい)

脳の中心部にある大脳基底核の1つです。線条体には神経細胞が集まっていて、脳のさまざまな部分と連絡を取りながら主に体の動きを調節しています。

た行

大脳皮質基底核変性症(だいのうひしつきていかくへんせいしょう)

パーキンソン症候群の一種です。パーキンソン病の症状に加えて、ある特定の動作ができなくなる(失行)、言葉を理解することや思ったことを言葉にすることが難しくなる(失語)、片側にあるものを認識しなくなる(半側空間無視)などの症状が現れることがあります。

ドパミン(どぱみん)

ドパミンはドーパミンともいいます。脳から体の各部に送られる指令は、神経細胞から神経細胞へ神経伝達物質という物質を使って伝えられますが、ドパミンは神経伝達物質の一種です。パーキンソン病はドパミンが不足することによって起こる病気です。