Patient Support and Advocacy 患者支援とアドボカシー

患者さんとご家族、社会の疾患に関するさらなるリテラシーの向上

住友ファーマグループは、バリューの一つに「Patient First」を掲げ、患者さんの多様な健やかさを何よりも大切にする価値観を明確にし、事業活動を進めています。革新的な医薬品や医療ソリューション等の新たな価値の創造に加え、患者さんのニーズに応える質の高い情報提供や、疾患啓発、アドボカシー活動等を通じた社会全体の疾患に対するさらなるリテラシーの向上等に積極的に取り組み、患者さんのより健康で豊かな生活の実現に貢献します。

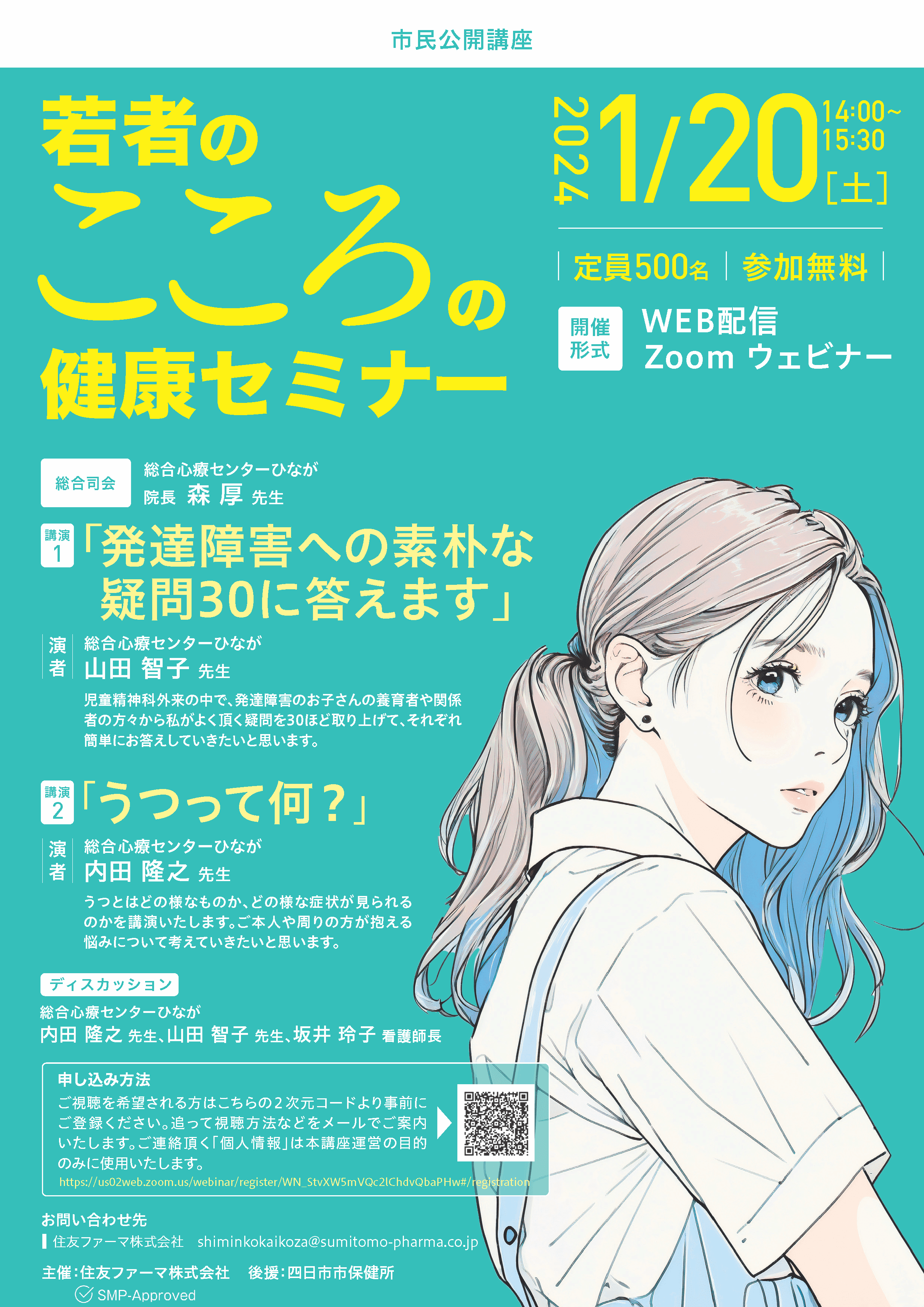

市民公開講座の開催

当社は、患者さんおよびそのご家族のみならず、広く一般の方を対象に、疾患についての正しい理解促進と社会課題解決への貢献を目的に全国で市民公開講座を開催しています。

当社のマテリアルイシュー(重要課題)では、「医療アクセスとアドボカシーの強化」として、患者さん視点での疾患啓発により、疾患に関するスティグマ(正しく理解されていないために生じる「偏見」)の解消や早期治療の促進等につなげることを目標にしています。「患者さんを含めた一般の方のヘルスリテラシーのさらなる向上」をKPIとし、2023年度から2027年度までの累計市民公開講座聴講者数10,000人をKPI目標として設定しています。

2023年度はパーキンソン病(PD)・レビー小体型認知症(DLB)関連14件、糖尿病領域4件、精神疾患領域11件の市民公開講座を開催しました。講座は主にオンラインやハイブリッド形式で開催し、一部の講座については録画した講座のアーカイブ配信を行いました。

PD・DLB関連では「患者さん・介助者の将来を見据え、豊かな日常生活に貢献する」、糖尿病領域では「糖尿病治療継続の重要性」を共通のテーマとして実施しました。

精神疾患領域においては、「早期発見し、早期相談・受診をためらわない環境を作ること」が重要なポイントの一つと考え、医療機関に加え、自治体や保健所、学校関係機関との連携を図り、講座を実施しました。

(これらの講座は既に終了済のものを掲載しています)

全講座の聴講者は約5,200名で、講座終了後の参加者アンケートでは回答者の90%以上から講座内容に肯定的な評価を得ました。2024年度は患者さんやそのご家族、介助者の方を取り巻く環境にある社会課題に注力し、社会の疾患に対するさらなるリテラシーの向上に貢献できるよう内容の充実に努めます。

市民公開講座の開催案内については「市民公開講座」をご覧ください。

2023年度市民公開講座 参加者アンケート

本日の講演内容は聴きたかった内容に合致していましたか?

本日の講演内容の理解度はいかがでしたか?

本日の講演内容の満足度はいかがでしたか?

- ※全ての講座で同じアンケートを実施し、回答数を合計して算出。複数回答は不可。

担当者の想い

患者さん、そのご家族、介助者などを取り巻く環境にはさまざまな社会課題があります。

その一つに、疾患に対するスティグマがあります。例えば精神疾患は若い世代で発症することが多いですが、スティグマを恐れて受診を躊躇(ちゅうちょ)してしまう人もいます。当事者やそのご家族、また社会全体が精神疾患に関する正しい知識を身につけることで、精神疾患に対するスティグマを軽減させ、早期発見、早期相談・早期受診を躊躇しない環境を作ることが重要です。糖尿病領域においてもスティグマが存在し、糖尿病であることを周囲に隠してしまうことで適切な治療機会の損失につながっている現状があります。

当社は製薬企業として、医薬品を届ける他にも社会課題解決の一助を担う必要があると考えています。疾患に対する正しい理解を促進することで、患者さんが安心して生活を送ることができる社会形成を目指していきます。

コーポレートコミュニケーション部 サステナビリティ推進グループ 大野 美咲 (所属部署は取材当時のものです)

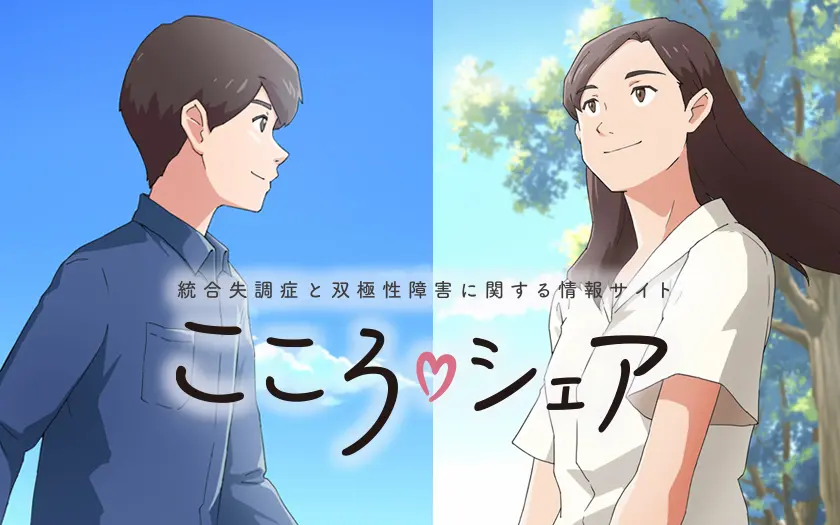

患者さん・一般の方向けの健康情報サイトでの疾患情報の提供

統合失調症と双極性障害を分かりやすく解説

「こころ・シェア(https://kokoro-share.jp)」は、精神疾患に対する偏見をなくし、統合失調症当事者のリカバリー/社会参加・就労および双極性障害の早期かつ適正な診断・治療に貢献することを目的にしています。当社は本サイトを通じて、正しい情報を分かりやすく提供し、患者さんとそのご家族のよりよい生活に貢献したいと考えています。2023年6月には、統合失調症サイトに、「就労継続のポイント インタビュー動画」を新たに追加しました。動画では、就職するだけではなく、就労を継続するためのポイントを患者さんご本人、就労先、支援者の三者にお話しいただいています。精神疾患に関する社会の理解を深め、偏見をなくし、正しい知識をより多くの方に届けるために、必要な情報をより一層役立ていただけるようアップデートしていきます。

料理をテーマにしたパーキンソン病のリハビリテーション

「パーキンソン病患者さんのためのリハビリキッチン(https://www.sumitomo-pharma.co.jp/public/parkinson/kitchen/)」では、料理をしながら一つひとつの動きを意識することがパーキンソン病患者さんのリハビリに繋がることをコンセプトとし、自宅でもできる、料理をテーマにしたリハビリテーションについての動画を交えて紹介しています。患者さんご自身のできる動きを確認しながら、ご家族や介助者の方と一緒に料理をすることを通じて楽しい時間を共有し、健やかな毎日を過ごされることを期待しています。

2型糖尿病のライフスタイルにあった日常のケア

「糖尿病マイケアノート(https://www.sumitomo-pharma.co.jp/public/diabetes/)」では、2型糖尿病と診断された方に今日からできる日常のケアとして食事療法や運動療法を紹介しています。簡単にできることから、ちょっと準備が必要なものまで紹介していますので、ライフスタイルに合った継続しやすい食事・運動療法を日々の生活に取り入れて実践いただくことを期待しています。

精神疾患をもつ方々の就労・社会復帰支援

特例子会社「ココワーク」を通じた支援

精神疾患の領域では、疾患をもつ方々の就労定着率が低いという社会課題があります。当社は、精神疾患領域の創薬に注力するとともに、医薬品だけでは解決が難しい精神疾患をもつ方々の就労・社会復帰を支援する取組の一つとして、当社の特例子会社「株式会社ココワーク(https://www.cocoworkjoy.com/)」を設立しました。

「ココワーク」では精神疾患をもつ方々とともにフリルレタスやルッコラ、スイスチャードなどの葉物野菜を水耕栽培で育て、スーパーやレストランに販売しています。こども食堂への野菜提供も行っています。また、大阪・兵庫で人気の珈琲店ヒロコーヒーとのコラボも始めました。

当社では今後も特例子会社「株式会社ココワ―ク」の取り組みを推進し、精神疾患をもつ方々の就労支援に取り組んでいきます。

「ココワ―ク」での収穫作業の様子

患者団体との協働、寄付を通じた支援活動の推進

国内団体等への支援

住友ファーマグループは、「人々の健康で豊かな生活のために、研究開発を基盤とした新たな価値の創造により、広く社会に貢献する」を理念として掲げ、事業活動を進めています。当社の理念のもと、「患者さんやご家族の一人ひとりが、より健やかに、自分らしく過ごせるように」との想いで患者支援活動に取り組んでいます。

主な寄付先(2023年度)

- 公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会

- 一般社団法人 日本難病・疾病団体協議会

- 認定NPO法人 難病のこども支援全国ネットワーク

- 一般社団法人 全国パーキンソン病友の会

- 公益財団法人 認知症の人と家族の会

- 公益財団法人 がんの子どもを守る会

- 公益社団法人 日本てんかん協会

- 特定非営利活動法人 日本ナルコレプシー協会

- 一般社団法人 日本ALS協会

その他、国内外の患者支援活動については「活動報告」をご覧ください。

患者団体との適切な関係性

私たちが提供する価値が人々の健康で豊かな生活のために最大のものとなるためには、患者さん・患者団体等やそのご家族・支援者の声を聞き、その声を医薬品等の研究、開発、生産・品質管理、販売、信頼性保証、メディカルサイエンス等の活動に生かすことが重要であると考えています。

また、行政、医療界ともに「患者さんの声」をより重視するようになり、行政当局の委員会や検討会に、患者団体の代表者が委員として参画することも増えてきており、患者団体は、より良い医療を実現するための重要なステークホルダーになってきています。

このような状況において、患者団体との連携活動が高い倫理性と相互理解を担保したうえで行われていることを広く社会に周知し、ご理解頂くことは重要であると考えます。

日本製薬工業協会では、「企業活動と患者団体の関係の透明性ガイドライン」、「患者団体との協働に関するガイドライン」を策定しました。これを受けて、会員会社である当社においても、「患者団体等との連携における透明性に関する指針」、「患者団体等との協働に関する指針」を制定しました。当該指針に従い、患者団体等との積極的かつ継続的な協働を行い、患者団体・支援団体に対する支払い等の情報を、当社ウェブサイトを通じて公開します。