Contribution to Global Health グローバルヘルスへの貢献

グローバルヘルスについての基本的な考え方

医療が進歩した現代においても、いまだ十分に満たされていない医療ニーズ(アンメット・メディカル・ニーズ)が数多く存在しており、研究開発型の製薬会社は、革新的な新薬の研究開発によって課題を克服する使命を担っています。また、世界には、保健システムの不備や貧困、災害や戦争による混乱などにより、すべての人が平等に必要な医療処置を受けることが困難な地域が存在します。

当社は、私たちの資本(強み)を活用して取り組むマテリアルイシュー(重要課題)に「医薬品アクセスとアドボカシーの強化」を設定し、「業界、政府、NPOやNGOなどと協働し、 医療人材育成、市民啓発、政策提言などを通じて、必要な医療を平等に受けることが困難な国・地域の保健システムの向上に貢献する」という目標を掲げ、課題解決に取り組んでいます。

途上国の医療制度整備・人材育成・市民啓発に取り組むことは、SDGs達成への貢献のみならず、グローバル製薬企業としての当社のプレゼンスを高めることにもつながると考えています。

医薬品アクセスの向上への当社の取組については「医薬品アクセス向上の取組」をご覧ください。

グローバルヘルスにおける当社の戦略

当社のグローバルヘルスの取組においては、以下の点を重視し、長期的な戦略を策定しています。

- 研究開発および当社製品の提供による直接的な貢献と、保健システム強化に向けた支援活動による社会的な貢献の組み合わせにより、対象国・地域の自立的な医療実現を目指します。

- 社会実装における実現可能性や効率性に鑑み、当社の強み(専門性、技術力、ネットワーク)を生かせる領域や、自社事業とのシナジーを発揮できる分野に優先的にリソースを活用します。

- グローバルヘルスは地球規模の課題であるとの認識から、国際機関、政府機関、研究機関、市民社会等との多様な連携により、持続可能な体制の整備を重視します。

- 取組の対象国・地域は、国連が定めるLeast Developed Countries(LDCs)※1および世界銀行が定めるLow Income Countries(LICs)※2とLow & Middle Income Countries(LMICs)※3を参照して決定します。

- ※1 https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category.html

- ※2https://data.worldbank.org/income-level/low-income

- ※3https://data.worldbank.org/income-level/low-and-middle-income

グローバルヘルスにおける当社の優先分野

当社は、「グローバルヘルスについての基本的な考え方」および「グローバルヘルスにおける当社の戦略」に基づき、現在、SDGsの目標3「すべての人に健康と福祉を」の達成を目指し、以下の4つのターゲットに優先的に取り組み、グローバルヘルスの課題解決を目指しています。

当社が優先的に取り組んでいるSDGsの目標3のターゲット

| ターゲット | 具体的な活動 | |

|---|---|---|

| 3.1 | 2030年までに、世界の妊産婦の死亡率を10万人当たり70人未満に削減する。 |

|

| 3.2 | 全ての国が新生児死亡率を少なくとも出生1,000件中12件以下まで減らし、5歳以下死亡率を少なくとも出生1,000件中25件以下まで減らすことを目指し、2030年までに、新生児および5歳未満時の予防可能な死亡を根絶する。 |

|

| 3.3 | 2030年までに、エイズ、結核、マラリア及び顧みられない熱帯病といった伝染病を根絶するとともに肝炎、水系感染症及びその他の感染症に対処する。 |

|

| 3.4 | 2030年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療を通じて3分の1減少させ、精神保健及び福祉を促進する。 |

|

母子の健康改善プログラムの提供

当社は、発展途上国のインフラ支援として、NPO法人ピープルズ・ホープ・ジャパンの主導のもと、母子の健康改善プログラムを提供しました。2016年から2023年まではカンボジアのコンポンチャム州を対象に、2023年から2024年には同国のシェムリアップ州を対象に、NPO、現地政府、現地保健センター、地域社会と連携して母子保健ボランティアを育成し、妊婦健診・産後健診・乳幼児健診の受診促進、栄養や衛生に関する定期教育、栄養豊富な離乳食を作るための調理実習、保健人材による家庭訪問などに取り組みました。

2024年度は、カンボジアのシェムリアップ州において、元伝統的産婆(TBA:Traditional Birth Attendant)を含む43人の保健ボランティアを対象に能力強化研修を実施しました。研修を受けた保健ボランティアは1,425人の地域住民に保健教育を実施、また保健センタースタッフによる予防接種のアウトリーチサービスを活用した保健教育を35人の妊婦に個別カウンセリングで実施し、妊婦健診の受診促進、妊娠中の栄養、感染症予防の啓発などに取り組みました。

カンボジア コンポンチャム州への支援

| 実施年度 | 育成した母子保健ボランティア | 家庭訪問による母親への指導 | 栄養豊富な離乳食の調理実習 | 開発支援もしくは寄贈した資材 |

|---|---|---|---|---|

| 2017 | 15名 | 202件(妊婦対象95件、産後対象107件) | 3回(93名) | 母子保健ボランティアの教育用テキスト |

| 2018 | 19名 | 154件(妊婦対象91件、産後対象63件) | 3回(93名) | 母親向けの絵本型テキスト(栄養・健康・歯科) |

| 2019 | 55名 | 648件(妊婦対象350件、産後対象298件) | 5回(124名) | 母子保健ボランティアの移動用自転車 |

| 2020 | 2名 | 867件(妊婦対象467件、産後対象470件) | 11回(310名) | COVD-19の啓発ポスター、パンフレット、マスク、消毒液 |

| 2021 | 5名 | 1,061件(妊婦対象591件、産後対象470件) | 33回(691名) | 母親向けの絵本型テキスト(栄養・健康・歯科) |

| 2022 | 39名 | 1,350件(妊婦対象863件、産後対象487件) | 43回(1,315名) | 2歳未満の子どもの離乳食のレシピ開発、保健センタースタッフへの栄養コーチング、市民対象の栄養教育と調理実習 |

カンボジア シェムリアップ州への支援

| 実施年度 | 育成した母子保健ボランティア | アウトリーチサービスによる妊婦への個別指導 | 地域住民への保健教育 | 開発支援もしくは寄贈した資材 |

|---|---|---|---|---|

| 2023 | 31名 | ー | 177名 | 母子保健ボランティアの記録用ノート、医療機材など |

| 2024 | 43名 | 35名 | 1,425名 | 保健教育啓発リーフレット、医療機材など |

ボランティア能力強化研修の様子

ボランティアによる

保健教育活動の様子

新規TLR7ワクチンアジュバントの独自技術

国際的に保健医療の持続可能性が喫緊の課題とされる中、当社は国際的脅威となる感染症領域の課題解決に取り組んでいます。当社は、インターフェロン研究を通じて見出した独自のTLR7アジュバント(DSP-0546)を有しており、その技術を応用し、ユニバーサルインフルエンザワクチンとマラリアワクチンの開発に取り組んでいます。また、同アジュバントの様々な抗原に対して応用可能な汎用性と、ワクチンの効果を高め得る有望な特性が評価され、CEPI(感染症流行対策イノベーション連合)が2025年7月に立ち上げた世界初のアジュバントライブラリーに選出されました。当社は、アジュバント添加ワクチンの開発とともに、CEPIアジュバントライブラリーを通じて国際的なパンデミック対策への貢献に取り組んでいます。

インフルエンザワクチンの創出

本アジュバント技術を用い、インフルエンザに対しては、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所との共同研究により、幅広いインフルエンザウイルスに対する予防効果を持つ「ユニバーサルインフルエンザワクチン」のフェーズ1試験を欧州で実施中です。共同研究グループでは、同アジュバントを添加して作製した新規候補製剤について、種類の異なるインフルエンザウイルスに対する強い予防効果(交差防御活性)、その作用メカニズム、同アジュバント添加の重要性を初めて明らかにし、研究結果は国際学術雑誌『Vaccine』オンライン版に掲載されています。本研究は、日本医療研究開発機構(AMED)の医療研究開発革新基盤創成事業(CiCLE)に係る研究開発課題として採択されています。

マラリア制圧に向けた取組

HIV/エイズ、結核、マラリアの3大感染症は、一国のみで解決できる問題ではなく、世界各国が協力して対策を進めなければならない地球規模の問題です。気候変動が影響を与える健康危機の観点からも、対応の重要性への認識が高まっています。当社は、国立大学法人愛媛大学、European Vaccine Initiative (EVI) およびInstituto de Biologia Experimental e Tecnológica(iBET)とのマラリア発病阻止ワクチンの共同研究、ならびに愛媛大学および米国PATHとのマラリア伝搬阻止ワクチンの共同研究を継続しています。これらは、それぞれグローバルヘルス技術振興基金(GHIT Fund)の助成案件に選定されています。

薬剤耐性(AMR)対策と抗菌薬適正使用に関する官民連携強化

近年、薬剤耐性(AMR:Antimicrobial Resistance)の問題は国際的に取り組むべき社会課題として認識されています。

当社は、AMR菌感染症治療薬の創製を目的として、2015年にノーベル生理学・医学賞を受賞した北里大学の大村智特別栄誉教授の創薬グループと共同研究を行っています。本共同研究は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の「医療研究開発革新基盤創成事業(CiCLE)」に係る研究開発課題として採択されました。2022年1月より、本共同研究を通じてカルバペネム耐性菌感染症治療薬を目指して創製された新規化合物のフェーズ1試験を米国で開始し、2022年10月に完了しました。

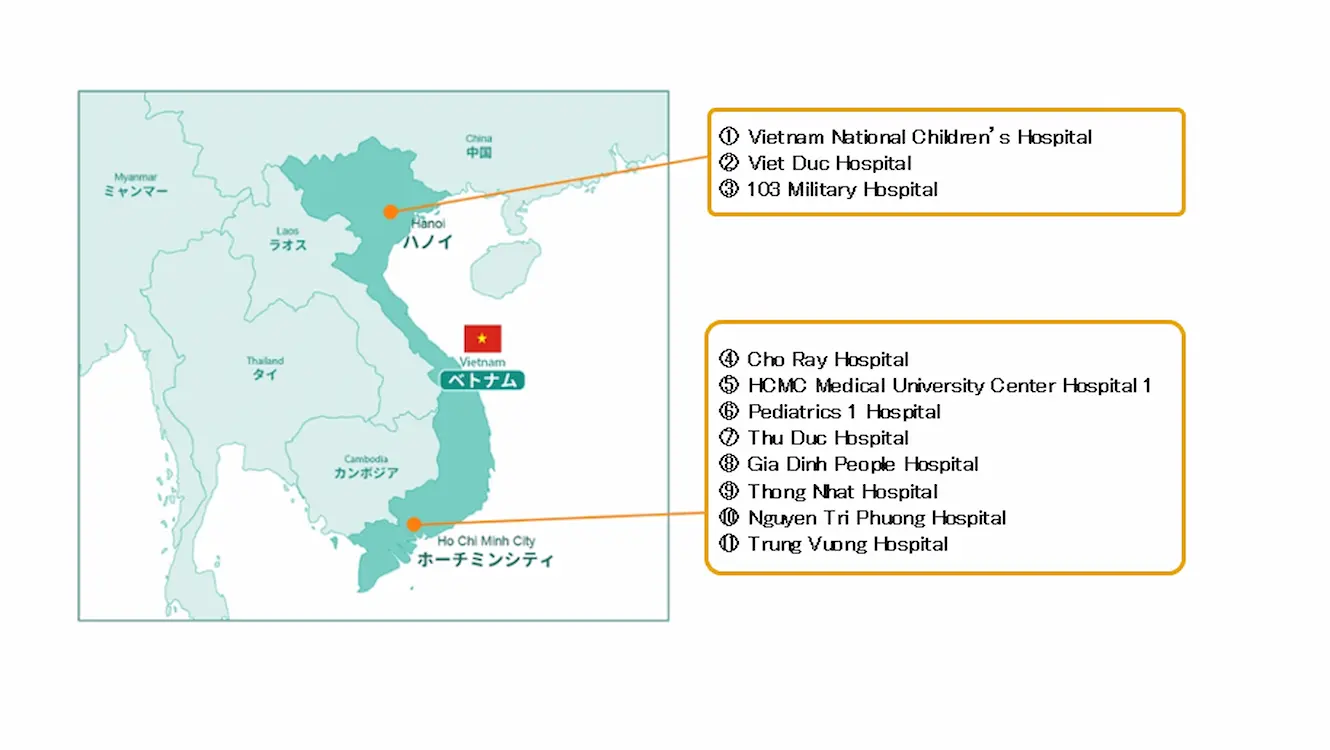

また、ベトナムでは、緑膿菌やアシネトバクター属を代表とする各種グラム陰性桿菌の抗菌薬に対する耐性率が非常に高いとの報告があり、問題となっています。当社は、ベトナムにおける薬剤耐性対策と抗菌薬適正使用に貢献するため、2019年より、ベトナム政府保健省との連携のもと、国立国際医療研究センターと共同して、ベトナムの主要な病院施設とともに薬剤感受性サーベイランス研究を実施しています。これは、現地の重症・難治性感染症治療で主に使用される抗菌薬に対する耐性の発生状況について詳細な前向き調査を行い、最新状況に即した抗菌薬の適正使用方法について臨床現場に介入するものです。

2020年には、10病院施設を対象に、第1回となる研究のデータ解析、各病院施設に対する結果報告や意見交換を完了し、2021年には研究結果を広く還元することを目的として欧州臨床微生物学会(ECCMID)で発表しました。2024年には、11病院施設を対象に、ベトナム国内での検査技術向上を目的とする中央ラボの設立を含め、第2回薬剤感受性サーベイランス研究を完了しました。現地の自立的な抗菌薬適正使用推進に向けて、ベトナム国内での検査技術向上を目的とする菌株バンクや中央ラボを設立するなど、ベトナム保健省や現地研究機関等との協働により体制整備支援に取り組んでいます。

第2回サーベイランス研究に参加したベトナムの主要11病院

グローバルヘルス技術振興基金への参画

当社は、GHIT Fundへの参画を通じて、アンメット・メディカル・ニーズが高いNTDs(顧みられない熱帯病)やマラリアなどの疾患領域において、当社の持つ革新的な創薬技術の活用可能性を探り、医薬品アクセスの向上を目指します。