Contribution to Societies and Local Communities 地域・社会への貢献

住友ファーマグループは「人々の健康で豊かな生活のために、研究開発を基盤とした新たな価値の創造により、広く社会に貢献する」という理念の実践において、革新的な医薬品や医療ソリューションを提供するだけではなく、地域・社会との協働も重視しています。人々のより健康で豊かな生活に向け、当社グループの理念やバリュー(全役員・従業員が共有すべき価値観)を踏まえ、「医療・健康への支援」とともに、未来の社会の担い手に向けた「次世代育成の取組」、持続可能な社会の実現に向けた「地域・災害への支援」の3つのカテゴリで社会課題の解決に取り組みます。

医療・健康への支援

医療や健康への貢献など、人々が健やかに暮らすためにできることを社会と協働しながら取り組んでいます。

患者さんやそのご家族への支援

"Innovation today, healthier tomorrows"のスローガンのもと、「患者さんやご家族の一人ひとりが、より健やかに、自分らしく過ごせるように」との想いで、従業員が積極的に活動に参加しています。入院生活の子どもたちを支える「キワニスドール」作製を支援

当社は2015年より入院生活の子どもたちを支える「キワニスドール」作製を支援しています。

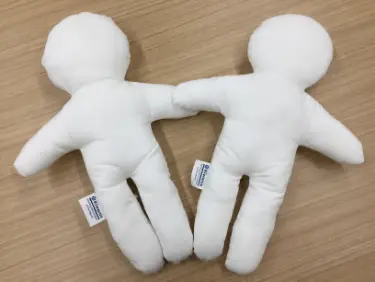

「キワニスドール」は綿が詰められた白無地の人形で、医師が治療部位の絵を描き説明をしたり、手術や注射のシミュレーションを行ったりすることで、子どもたちの治療に対する恐怖心や不安を和らげる役割を果たしています。また、子どもたちが治療に関する説明を受けるためだけでなく、人形に顔や洋服を描いて遊ぶこともでき、入院生活を送る子どもたちの「小さなお友達」としての役割も担っています。

当社の従業員は、白い布を人形の形にミシンで縫い合わせる工程や、綿を詰めて人形を完成させる工程に分かれて作業を実施し、作製されたキワニスドールはキワニスクラブを通じて子どもたちに贈られています。

従業員が作製したキワニスドール

サマーキャンプ「がんばれ共和国」に参画

当社は2013年度より認定NPO法人難病のこども支援全国ネットワークが企画するサマーキャンプ「がんばれ共和国」に参画しています。

「がんばれ共和国」は医療的ケアが必要な子どもとその家族が「友だちつくろう」を合言葉に、多くの医療スタッフのバックアップのもと大自然の中で遊ぶ喜び、歌う楽しみ、そして友達との触れ合いなど、非日常のさまざまな体験を楽しむための活動です。医療的ケアが必要な子どもをもつご家族が宿泊を伴う旅行に行くことはとても困難ですが、このキャンプでは医療的ケアの必要な子どもにはボランティアの医療スタッフが終始付き添い、元気な兄弟・姉妹にはその他のボランティアスタッフが遊び相手となります。

当社社員は、すべての保護者や子どもたちが心から安心して楽しめるキャンプを目指して、キャンプボランティアスタッフとして参加しています。

キャンプ運営スタッフとボランティアに参加した当社社員

米国での支援活動

スミトモファーマ・アメリカ社では、全社的な会議の開催時にコミュニティへの貢献をテーマに活動しました。

2023年8月には営業部門の従業員が、地域の診療所や病院で化学療法を受けているがん患者さんに食事を提供する団体Culinary Careのイベントに参加しました。

また、2024年6月には、役員・従業員が協力して小児がんキットを梱包し、がんの診断により経済的困難に陥ったニューイングランド地方全域の患者を支援する団体であるThe Joe Andruzzi

Foundationへ寄付しました。

The Joe Andruzzi Foundationへ小児がんキットを寄付

患者さんやそのご家族への支援活動の詳細は「活動報告」をご覧ください。

医学振興への支援

当社では、医学・薬学、またそれらに関連する分野の研究や人材育成に寄付、支援を行っています。

寄付講座の設立への賛同

当社は、2015年4月に、国立大学法人京都大学大学院医学研究科が産学両方で創薬を担う人材の養成を目的として、寄付講座「創薬医学講座」の設立に賛同し、寄付を行いました。

寄付講座の詳細はhttps://www.mic.med.kyoto-u.ac.jp/dddm/supportをご覧ください。

「てんかん治療研究振興財団」への支援

てんかん治療研究振興財団は、てんかん分野の治療研究の振興を図り、国民の保健と医療に貢献するために、旧大日本製薬株式会社の創立90周年を記念して設立されました。その後、新公益法人制度の移行認定を受け、「公益財団法人」として当社および有志の方々の寄付によって運営され、てんかん治療に関する助成事業と表彰事業を行っています。

2023年度は、研究助成を12件、海外留学助成を1件行いました。当社はこれからも、当財団への支援を通じて、医療・福祉の向上に寄与していきます。

てんかん治療研究振興財団の詳細はhttps://www.epi-fj.jp/をご覧ください。

研究助成

当社では、医学・薬学、またそれらに関連する分野において研究を行う研究者に対して「公募による研究助成」を実施しています。

- 研究助成情報

募集名:2024年度 生体アミンと神経疾患に関する研究助成

次世代育成の取組

未来の社会の担い手となる子どもたちに対して、医薬・科学への興味・関心を高めてもらうことを目的に、医薬品づくりの経験を通した次世代育成支援活動に取り組んでいます。

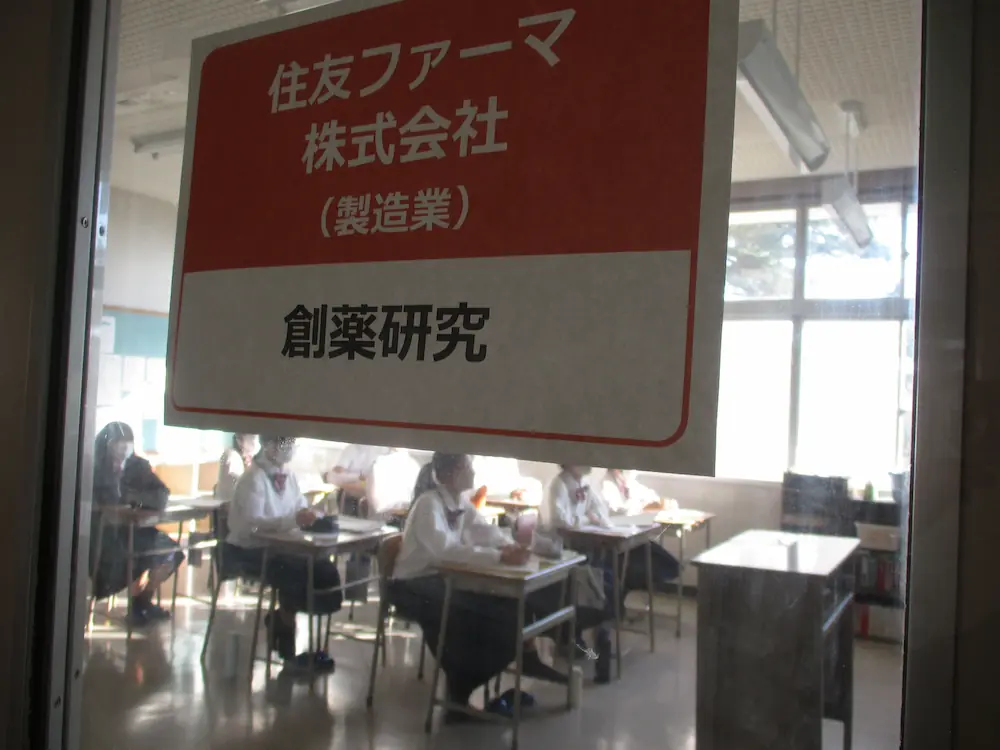

中学生のオンラインキャリア教育「キャリアチャレンジデイ On-Line Meets」に参画

当社は2020年から株式会社キャリアリンクが開催する中学生を対象としたオンラインキャリア教育「キャリアチャレンジデイ On-Line Meets」に参画しています。

当社では若手研究員が講師となり、創薬研究をテーマに講師自身の仕事等について授業を行います。

今後、社会の担い手となる子どもたちに対して、科学や医薬への興味・関心を高めてもらえる活動を推進し、人々の健康で豊かな社会を共に創る次世代育成を目指します。

生徒は自分の興味のある職種の企業を選択

授業の様子

株式会社キャリアリンクによる「キャリアチャレンジデイ On-Line Meets」の詳細は、https://www.ccd-online.jp/をご覧ください。

生命・倫理の総合探究教育

当社は2012年から中学校や高校で当社の社員が企業講師となる「出張授業」に取り組んでいます。これまで約160校以上の中学校、高校で実施し、およそ14,000人以上の生徒に授業を行ってきました。

2020年からは、高校生を対象に「ゲノム解析」や「遺伝」を題材に科学技術の発展の先にある課題について生徒自身が考える当社独自の授業プログラムを実施しています。生命や倫理といった正解がないものに対して、他者のさまざまな考え(多様性)を受け入れながら、自分はどう判断するのかを考え、自分なりの意見を導き出す力の育成をサポートする内容です。

本プログラムは、経済産業省が主催する「第13回キャリア教育アワード」で優秀賞(大企業の部)を受賞しました。

授業の様子については「活動報告」をご覧ください。

担当者の想い

当社がめざす「すべての人々の健やか」の実現には、医薬品をはじめとする医療の充実のみならず、病気や障がいに対する社会の思いやりが大切だと考えています。社会の思いやりは、健康や生命について正しく知識を持ち、深く考え、自分ごととして感じること、他者を尊重することにより育まれると考えています。また、再生医療の実用化などの医療技術の進歩に伴い、「生命倫理」は教育において重要性を増しています。 本プログラムを通じて、科学技術の発展の先にある課題について自分ごととして考え、生徒が他者の異なる考え方(多様性)を認めることにより、自己理解や他者理解が深まり、思いやりの心が育まれることを期待しています。

コーポレートコミュニケーション部 CSRグループ 沼田 聡美 (所属部署は取材当時のものです)

くすり教育コンテンツ「すこやかコンパス」のウェブサイトへの掲載

当社は2012年より、未来を担う子どもたちおよびそのご家族に向けて、当社ウェブサイトに「すこやかコンパス」を掲載しています。

iPS細胞を用いた最先端の薬の研究開発の話から製薬会社の具体的な仕事内容や薬の使い方、薬の自由研究の方法、最新の話題としてSDGsの解説や中高生によるSDGsの取組まで、コンテンツが充実しています。すこやかコンパスが薬に対する興味・関心をもつきっかけとなり、薬を正しく理解し使用することの大切さを学ぶくすり教育の一助になることを願っています。

「すこやかコンパス」のナビゲーター スコッピィ

地域・災害への支援

社会の持続可能性向上に貢献するために、社会課題の解決に向けた支援や災害に対する支援など地域のニーズに沿った活動を推進していきます。

地域への支援

ココワークの野菜を地域の子ども食堂へ提供

当社の特例子会社「株式会社ココワーク」(以下「ココワーク」)で育てた野菜を地域の子ども食堂(豊中市、吹田市)へ提供する取組を行っています。

子ども食堂は子どもの孤食を防ぎ、地域での居場所を作ることなどを目的に開催されていますが、限られた予算の中で食事を提供するため、食材の確保に苦労している子ども食堂が多いという実情があります。ココワークの新鮮な野菜を通じて子どもたちの健全な成長を支援するとともに、野菜が苦手な子どもたちに新鮮な野菜のおいしさも伝えたいと考えています。

水耕栽培されたココワークの野菜

環境保全活動

当社は、地球温暖化防止や生物多様性確保のため、また地域とのコミュニケーションを重視し、主要事業所の拠点地域を中心とした清掃活動や環境保全活動に取り組んでいます。

活動の詳細は「活動報告」をご覧ください。

災害等への支援

世界中で起こるさまざまな災害やパンデミック等に対して、地域のニーズや状況に応じた支援を実施しています。

主な災害支援(過去10年間)

- 2024年 令和6年能登半島地震の被災地への健康管理機器※寄贈(※治験で使用済の体重計、血圧計、体温計)

- 2024年 台湾東部沖地震による被害に対する義援金寄付

- 2024年 令和6年能登半島地震による被害に対する義援金寄付

- 2023年 トルコ・シリア地震による被害に対する義援金寄付

- 2022年 ウクライナへの物資支援

- 2020年 令和2年7月豪雨による被害に対する義援金寄付

- 2019年 令和元年台風第19号による被害に対する義援金寄付

- 2018年 平成30年北海道胆振東部地震による被害に対する義援金寄付

- 2018年 平成30年7月豪雨による被害に対する義援金寄付

- 2018年 大阪府北部を震源とする地震に対する義援金寄付

- 2017年 平成29年九州北部豪雨災害に対する義援金寄付

- 2016年 熊本地震に対する義援金寄付

- 2014年 東日本大震災の復興支援活動「復興支援インターン」事業に対する支援

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大防止に対する支援

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策支援やその他の取組についての詳細は「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対する取組」をご覧ください

東日本大震災の被災地に対する支援

2011年の東日本大震災以来、震災の記憶を風化させないために継続的な取組を実施しています。

三陸・常磐の水産加工商品を含む東北6県の美味しいものを買って、食べて、応援することを目的に、2023年12月に大阪本社で「三陸・常磐もの応援マルシェ」を開催しました。

「三陸・常磐もの応援マルシェ」で応援