Information Disclosure Based on TCFD Recommendations (Response to Climate Change) TCFD提言に基づく情報開示(気候変動対応)

当社は、2021年11月にTCFD提言への賛同を表明し※1、気候変動に関するリスクと機会について、TCFD提言に沿った取組を進め、2022年4月に情報開示を行いました。情報開示以降、継続的に取組の深化を図り、気候変動への備えを確かなものとすべく、開示情報に基づくステークホルダーとの対話を推進しています。今後もステークホルダーとの対話を重視し、さまざまな視点から気候変動によるリスクと機会を見つめなおし、気候変動の「緩和」と「適応」の両面から考えることで、より一層のリスク低減を図るとともに、的確に機会を捉えていきます。当社の「マテリアルイシュー」の一つである「環境への取組の推進」には、気候変動対応の推進も含みます。当社は気候変動が当社事業に与える財務インパクトを意識し、リスク・機会への対応を経営戦略に反映します。

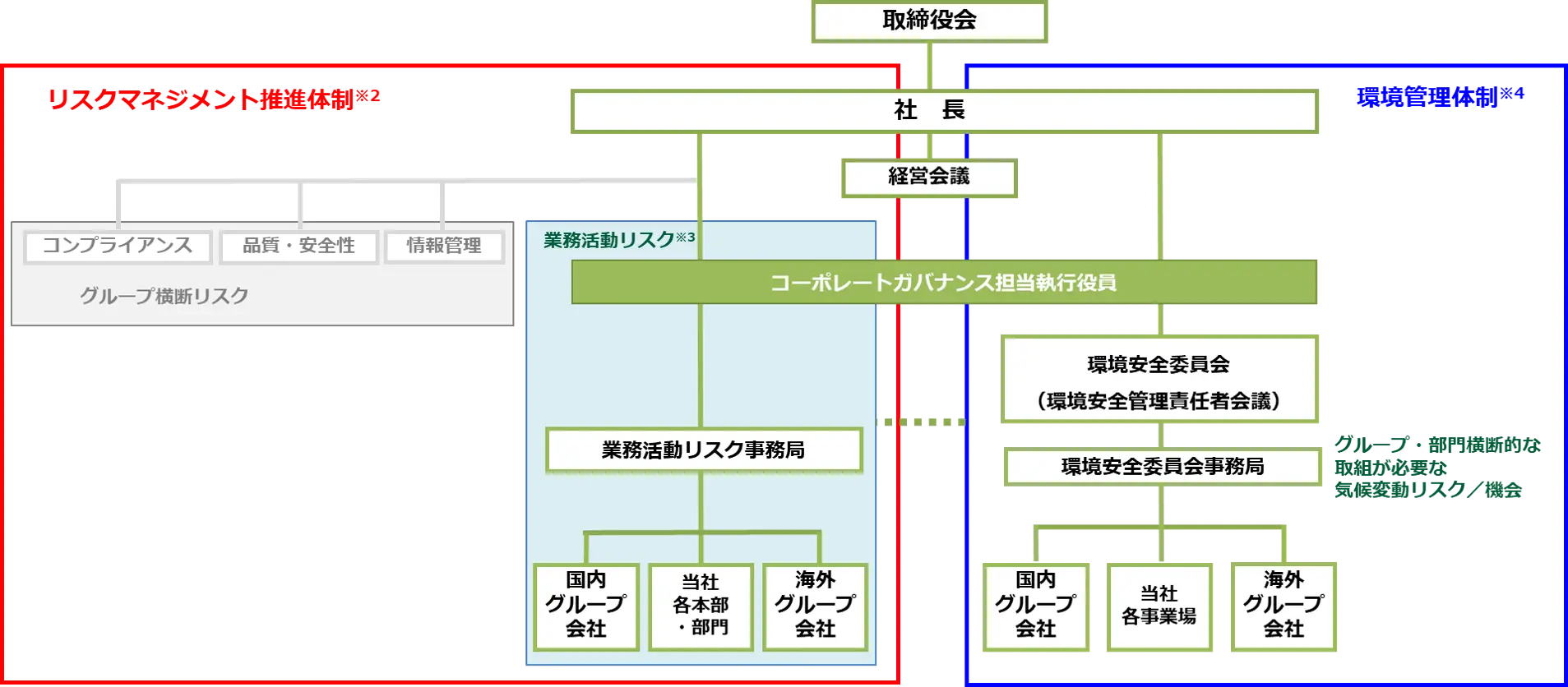

ガバナンス

当社は、取締役会の監督のもと、社長が統括するリスクマネジメント推進体制※2を構築しており、総合的リスク管理を行っています。気候変動リスクおよび機会を含む「業務活動リスク」※3については、コーポレートガバナンス担当執行役員のもと、業務活動リスク事務局を設け、国内外のグループ会社社長および全部門の部門長などを通じて年度ごとに全社のリスクアセスメントを実施し、その結果を踏まえた対策の策定・実施・評価を行っています。これらの内容は担当執行役員から定期的に(年1回以上)取締役会に報告され、主要な行動計画やリスクマネジメント方針などの重要事項に関する議論がなされ、必要に応じて対策が指示されます。GHG(温室効果ガス)排出量削減のようなグループまたは部門横断的な取組が必要な気候変動に関連する課題については、環境管理体制※4のもと、環境安全委員会において議論を行い、中長期環境目標※5に落とし込んでいます。また、中期経営計画に基づいて、GHG排出量削減に資する設備投資(カーボンニュートラル投資)等を計画的に実施しています。環境管理体制における気候変動への取組は、サステナビリティに関する取組の一つとして取締役会に報告され(年1回以上)、必要な場合、専門家から助言を受ける機会を設けます。

- ※2リスクマネジメント体制については「リスクマネジメント」をご覧ください。

- ※3地震、台風・豪雨、伝染病・感染症などの災害や、調達・生産・在庫管理、人材管理など各社が自らの責任において取り組む業務活動上のリスク

- ※4環境管理体制については「環境マネジメント」をご覧ください。

- ※5中長期環境目標については「環境目標およびパフォーマンス」をご覧ください。

図1気候変動リスク/機会の「ガバナンス」体制図

戦略

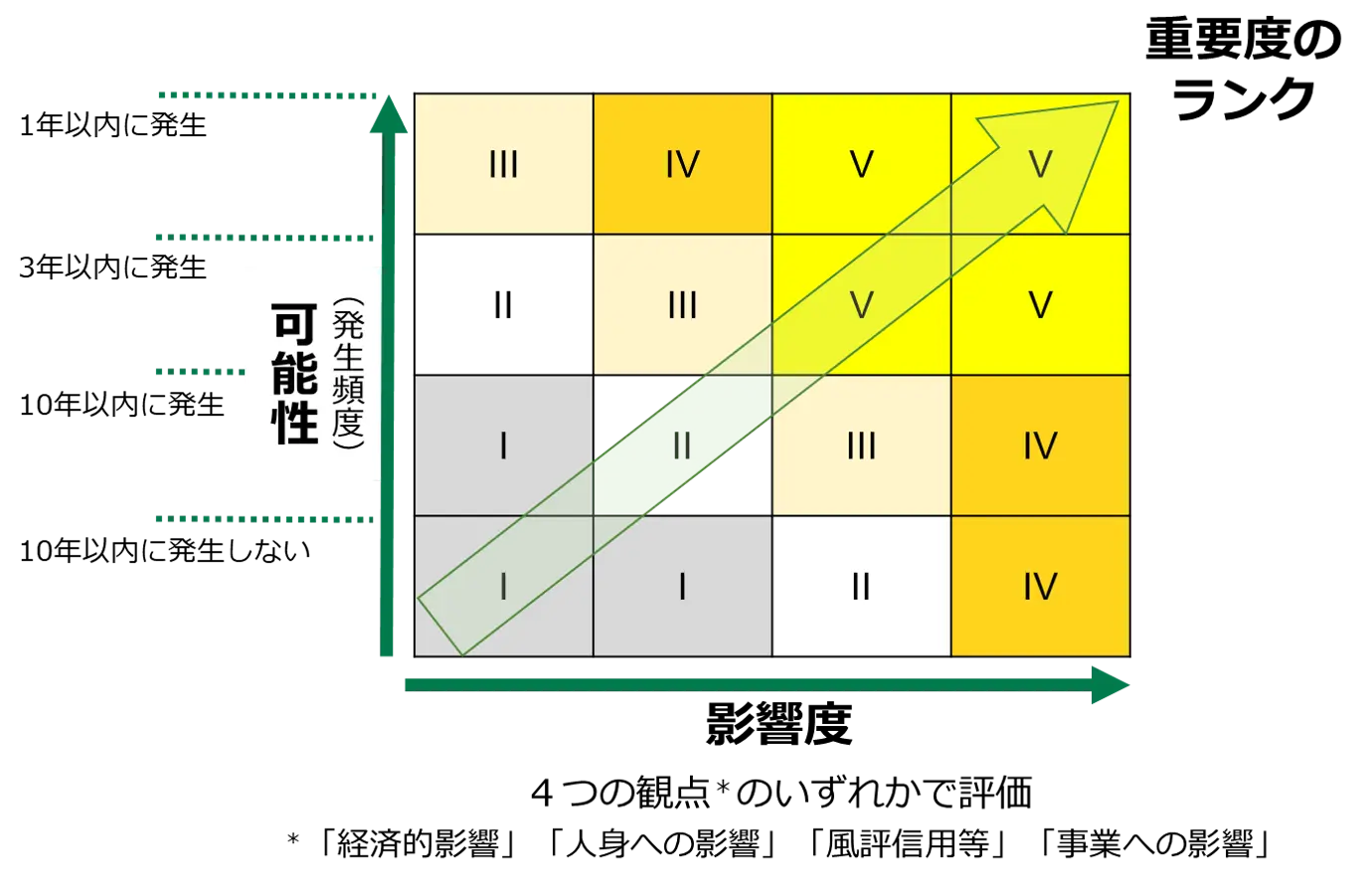

当社は、気候変動によるリスクと機会について一次評価として「影響度※6」と「可能性※7」の2つの側面から評価し、その組み合わせによって、「重要度のランク」を「I」から「V」の5段階に分類しています(図2)。その際、「影響度」については対策の進捗度合いを考慮して評価しています。一次評価によってランクが「III」以上となったリスクと機会については、1.5℃シナリオ※8および4℃シナリオ※8を参考に作成した当社の評価用シナリオ(1.5℃および4℃)※9を用いて、より詳細な二次評価を行い、二次評価によって特定された重要なリスクと機会については、できるだけ具体的な内容を想定して財務インパクトを推定し、対策を推進しています。

- ※6「影響度」は、「経済的影響」「人身への影響」「風評信用等」「事業への影響」のいずれかの観点で評価します。

- ※7「可能性」は、「1年(短期)」「3年(中期)」「10年(長期)」を時間軸として発生頻度で評価します。

- ※8IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)AR6<RCP1.9およびRCP8.5>、IEA (International Energy Agency) World Energy Outlook 2024<NZEおよびSTEPS>、環境省等による各種予測値および周辺情報

- ※91.5℃シナリオは「サステナビリティが重視され、脱化石燃料化に向けた法規制や技術開発が進んだ世界」を、4℃シナリオ「利便性や効率性が重視され、水害などの気候関連リスクがより高まった世界」を想定しています。

図2リスクマップ

表 <気候変動によるリスクと機会>

| シナリオ | リスクの分類 | リスクの内容 | 財務インパクト | 対策 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.5℃/4℃共通 | 物理的リスク | 急性 | 台風や豪雨に起因する洪水、浸水、土砂災害等によって、原材料や購入品の供給および当社製品の販売や供給が途絶する。 | ー※10 | 適応 | • BCPを策定し、安定供給体制を強化する。 • 製品在庫の適正化により、供給途絶を回避する。 • 調達先の複数化により、安定調達に貢献する。 |

| 1.5℃ | 移行リスク | 政策・法規制 | 炭素税の導入により、CO2排出量に応じた税負担が生じる。 | 約11億円/年※11 | 緩和 | 2050年度目標※5の達成に向けた諸施策の実施 • 長期目標の達成に向けて強化した2030年度目標※5を達成する。 • 計画的な非化石エネルギーへの転換を継続する。 • 計画的なカーボンニュートラル設備投資を継続する。 • 省エネ対策を継続する。 |

| 市場 | 炭素税の導入により、調達や配送等の費用およびエネルギー関連費用が上昇する。 | 約64億円/年※12 | 緩和 | • 温室効果ガス(GHG)削減に向けて、サプライヤーを含むビジネスパートナーに働きかける。 • 技術開発や業務効率化による省資源や省エネに継続的に取り組む。 |

||

| シナリオ | 機会の分類 | 機会の内容 | 財務インパクト | 対策 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.5℃/4℃共通 | 機会 | 資源効率 | 水使用量の削減によってコスト削減できる。また、上水の供給過程や排水の処理過程で発生するGHGの削減や、取水源の保護による生態系維持等に間接的に寄与できる。 | 小※13 | 緩和 | 2030年度目標※5の達成に向けた諸施策の実施 • 一部設備の蛇口への節水ノズル設置などを実施済み。今後も積極的に取組を進める。 |

- ※10災害規模および影響を受ける品目により異なる。

- ※11IEAによる2030年の先進国炭素価格仮定値140USD/t-CO2(以下「炭素価格仮定値」)を採用し、2023年度のCO2排出量約54,000t

(連結ベースのScope1+2の排出量)*1に乗じて算出。なお、為替レートを150円/USDと仮定。

*1 集計対象は「カーボンニュートラル」をご覧ください。 - ※12炭素価格仮定値を採用し、2023年度のScope3カテゴリ1「購入した製品・サービス」およびカテゴリ4「輸送、配送(上流)」のCO2排出量約306,000t*2に乗じて算出。

*2 集計対象は「カーボンニュートラル」をご覧ください。 - ※13間接的な寄与についての試算が困難なため、定性的に記載した。

リスクと機会の管理

気候変動リスクと機会を識別、評価するプロセスおよび総合的リスク管理への統合

当社は、気候変動によるリスクと機会を識別・評価するプロセスをリスクマネジメント推進体制に統合しています。リスクマネジメント推進体制では、年度ごとに国内外のグループ会社を含めた全部門にリスクアセスメントを実施、その結果を集約して重要なリスクを特定しています。気候変動についても、このアセスメントでリスクと機会の抽出及び評価を行い、中長期的に当社に影響を与え得るリスクの一つと捉えています。

気候変動リスクと機会を管理するプロセス

気候変動リスクと機会については、リスクマネジメント推進体制と環境管理体制が連携して対策を立案、年度計画を立てて取り組み、進捗を毎年評価しています。例えば、物理的リスク「急性」に該当する自然災害(台風・豪雨・洪水)についてはリスクマネジメント推進体制が中心となってBCP(事業継続計画)の策定などを推進し、移行リスク「政策・法規制」に該当する炭素税の導入に備えたGHG排出量削減については環境管理体制が中心となって中長期環境目標を立案、目標管理を行っています。

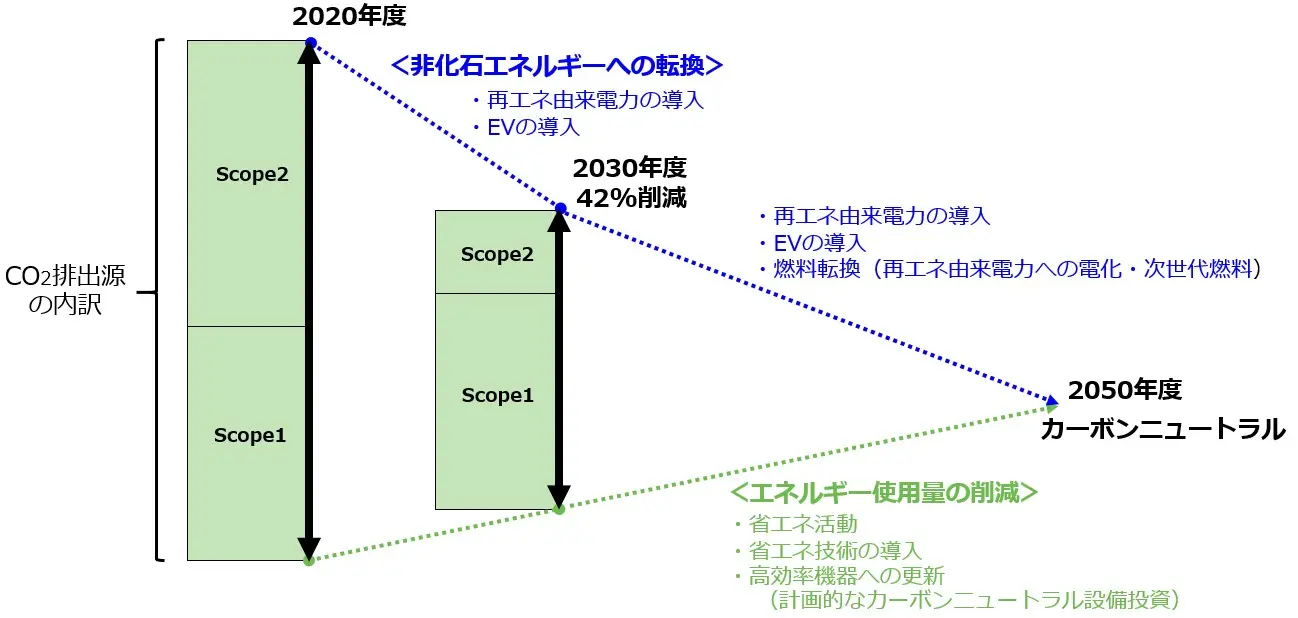

指標と目標

当社は、個々のリスクと機会について、上記の表<気候変動によるリスクと機会>に示した通り、気候変動の「緩和」と「適応」の両面から考え、適切に対策を講じています。移行リスク「政策・法規制」に該当する炭素税のリスクについては「緩和」の面から、定量目標を設定してGHG排出量の削減に取り組んでいます。Scope1+2については2022年度に目標を引き上げ、「2030年度までにGHG排出量(Scope1+2)を、2020年度比で42%削減する」としました※14。また、当社のGHG排出量の約85%を占めるScope3についても「2030年度までにGHG排出量(Scope3カテゴリ1(購入した製品・サービス))を、2020年度比で25%削減する」目標を設定しました※14。これらのGHG排出削減目標はSBTi(Science Based Targets initiative)の認定を受けており、パリ協定の求める水準と整合する科学的に妥当な目標です。一方、物理的リスク「急性」に該当する自然災害(台風・豪雨・洪水)については「適応」の側面から、BCPの策定※15、製品在庫の適正化、調達先の複数化を推進し、一部は完了しています。また、BCPについては年1回の訓練を通じて課題抽出・改善を行って、実効性を高める取組を実施しています。機会については、中長期目標に沿った水使用量の削減※16に継続して取り組むとともに、当社でも研究開発を行っている感染症領域への気候変動による影響を引き続き注視していきます。

- ※14GHG削減目標の進捗およびScope3排出量については「カーボンニュートラル」をご覧ください。

- ※15BCPの策定等については「リスクマネジメント」をご覧ください。

- ※16水使用量削減目標の進捗については「水・資源循環」をご覧ください。

図3 GHG削減のロードマップ