Water・Resource Circulation 水・資源循環

水資源の有効利用の取組

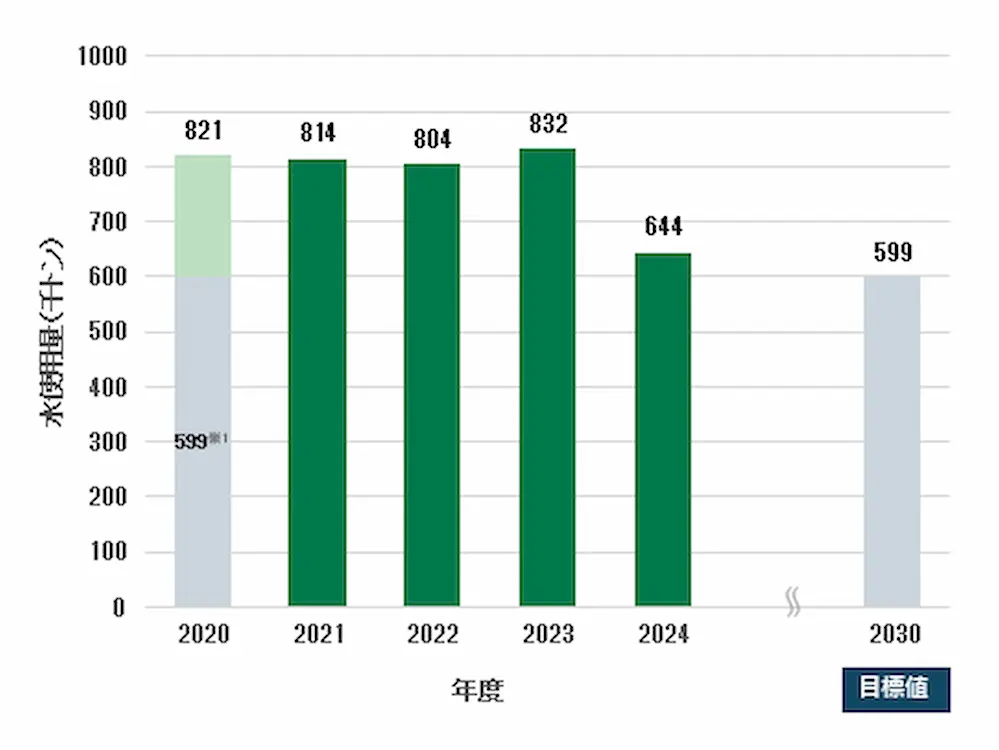

医薬品製造をはじめとする当社の事業活動において、良質で十分な量の淡水は必要不可欠です。世界的に水資源の問題が深刻化する中、当社は水資源を持続的に利用するため、中長期環境目標で「2030年度までに水使用量を2020年度使用量(599千トン※1)以下にする」目標を定めています。水の使用量削減は、取水源の保護につながり、間接的に生物多様性の保全に資する活動とも考えています。

当社は、テナントなどの小規模なオフィスを除く当社グループ全事業場の水使用量および排水量を管理し、水資源の有効活用に向け、これまでに動物飼育室洗浄用蛇口への節水ノズル設置などの節水機器の導入や設備・機器の洗浄回数の見直し、空調稼働調整など運用面での改善に取り組んでいます。2024年度は国内生産拠点における原薬製造機能の縮小に伴い、前年度より水使用量は減少しました。今後も継続的に水使用の効率化や節水対策を進め、水の使用量削減に取り組んでいきます。

中長期環境目標進捗状況の詳細は「環境目標およびパフォーマンス」をご覧ください。

水使用量削減目標と推移(単体)

- ※1縮小された原薬製造部署での水使用量を除いた2020年度実績

水使用量推移と取水源別の内訳(連結)

集計対象:

連結(住友ファーマ株式会社、国内連結子会社、海外連結子会社)。ただし、支店・営業所など小規模なオフィスを除く。また、海外連結子会社で生産拠点または主要な研究拠点を持たない会社は、小規模なオフィスしか有さないため、集計対象から除いている。

算定基準の詳細は「ESGデータ一覧」をご覧ください。

排水量と排水先別の内訳(連結)

集計対象:

連結(住友ファーマ株式会社、国内連結子会社、海外連結子会社)。ただし、支店・営業所など小規模なオフィスを除く。また、海外連結子会社で生産拠点または主要な研究拠点を持たない会社は、小規模なオフィスしか有さないため、集計対象から除いている。

算定基準の詳細は「ESGデータ一覧」をご覧ください。

水リスクへの対応

世界的に水リスクへの懸念が高まる中、当社グループは国内外の生産および研究拠点における現在と将来の水ストレス、下流環境の脆弱性に関するリスクについて、世界資源研究所(WRI)の水リスク評価ツールであるAqueductや、生物多様性リスク測定ツールであるIBAT(Integrated Biodiversity Assessment Tool)等のデータベースを用いて評価を定期的に実施しています。流域における水供給量の将来予測シミュレーションにはIPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change:国連気候変動に関する政府間パネル)のRCP8.5シナリオ(代表濃度経路シナリオ(Representative Concentration Pathways)の高位参照シナリオ)を使用しています。さらに、当社の生産および研究拠点へのヒアリング等により、それぞれの拠点で過去に実際に発生した水関連問題や将来的な地域固有の課題を調査しています。これらの結果をもとに総合的に分析した結果、当社生産および研究拠点については、現在の水の供給や下流環境の揮弱性に関するリスクは低いと考えています。

水災をはじめとする

気候変動に伴う水リスクや水関連機会については、TCFD提言に沿った分析・評価を継続し、リスク低減に向けた具体的な取組を進めています。

詳細は「TCFD提言に基づく情報開示(気候変動対応)」をご覧ください。

バリューチェーン上のリスク管理として、重要な製品の原料メーカーや製造委託先のAqueductを用いた水リスク評価を継続しています。また「ビジネスパートナーのためのサステナブル行動指針」に基づき、サプライヤーをはじめとするビジネスパートナーに対して本行動指針の取組状況等を確認して評価する「サステナビリティ評価」を実施しており、「サステナビリティ調査票」を用いてビジネスパートナーにおける水使用量や排水量の把握、排水中の汚染物質の管理状況、節水・リサイクルの取組状況を確認しています。今後も、ビジネスパートナーとのコミュニケーションを深め、バリューチェーン全体で水リスクの低減に取り組んでいきます。

ビジネスパートナーに対するサステナビリティ評価については「ビジネスパートナーとともに」および「コミュニケーションの推進」をご覧ください。

WRI Aqueductによる水リスク評価結果(対象:当社グループ生産・研究拠点)

水ストレス評価 2024年度(2024年4月~2025年3月)実績

| 水ストレスレベル | 日本 | 海外 | ||

|---|---|---|---|---|

| 拠点数 | 2024年度 取水量(千トン) |

拠点数 | 2024年度 取水量(千トン) |

|

| Low(<10%) | ー | ー | ー | ー |

| Low - Medium(10-20%) | 5 | 639 | 1(アメリカ) | 7 |

| Medium - High(20-40%) | ー | ー | ー | ー |

| High(40-80%) | ー | ー | ー | ー |

| Extremely High(>80%) | ー | ー | 1(中国) | 24 |

| 合計 | 5 | 639 | 2 | 32 |

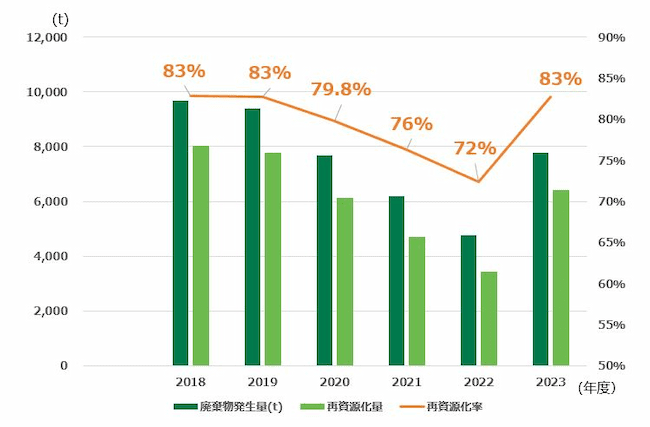

資源循環の取組

当社は、限りある資源を有効に利用するため、中長期環境目標のもと、廃棄物の3R(リデュース、リユース、リサイクル)に積極的に取り組んでいます。

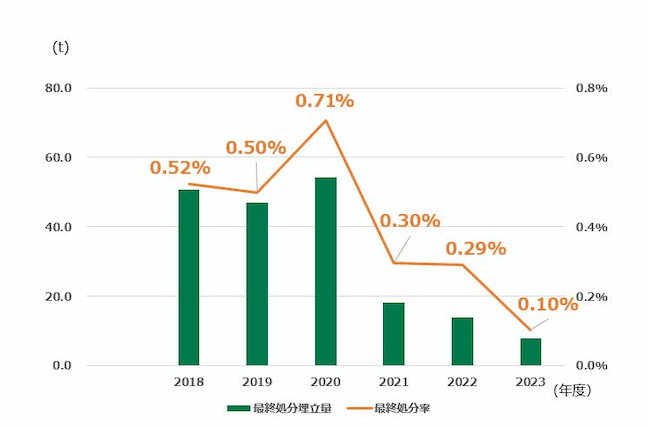

2024年度は2023年度に続き再資源化率、最終処分率に関する目標を達成しました。さらに、2023年度より開始したPTP包装廃材のマテリアルリサイクル※2が大きく寄与し、2024年度は廃プラスチック再資源化率が初めて目標値である65%を上回りました。そのほかにも廃棄物削減、再資源化を目的として以下の取組を推進しています。

- 従来は最終処分を行っていた非飛散性アスベスト含有廃棄物の再資源化

- ペットボトル削減の取組として、各事業所の自動販売機における、ボトル缶飲料をはじめとする環境配慮型容器・製品の積極的な採用

- 使用しなくなった実験機器の再利用を目的とした売却※3

- 使用不可となったクリアホルダーを回収し、株式会社アスクルが展開する資源循環プラットフォーム※4を活用したリサイクル活動に参画

- ※2 鈴鹿工場における PTP 包装廃材の再資源化に関する取組 プレスリリース:https://www.sumitomo-pharma.co.jp/news/20231120.html

- ※3 ZAI 理化学機器のリユースマーケット:https://science.zai.market/#sec_case

- ※4 アスクル資源循環プラットフォーム:https://www.askul.co.jp/kaisya/shigen/

今後も廃棄物分別の徹底や有価物化、リサイクル可能な廃棄物処理業者への委託などを積極的に進め、再資源化を推進していきます。

中長期環境目標達成状況の詳細は「環境目標およびパフォーマンス」をご覧ください。

廃棄物関連指標の推移

廃棄物発生量と再資源化量、再資源化率

最終処分埋立量と最終処分率

集計対象:住友ファーマ株式会社単体(支店・営業所を除く)

算定基準の詳細は「ESGデータ一覧」をご覧ください。

製品用容器包装資材の再資源化

当社は容器包装リサイクル法に基づき、当社製品に使用した容器包装資材の一部を再資源化しています。

今後も容器包装のリサイクル義務を果たすとともに、包装資材の使用量削減や再生可能な資源への置き換えにも積極的に取り組んでいきます。

製品用梱包資材使用量、再商品化委託量※5(2023年度実績)

| 製品用梱包資材 | 使用量(t) | 再商品化委託量(t) |

|---|---|---|

| プラスチック | 270 | 77 |

| ガラス | 38 | 10 |

| 紙 | 203 | 4 |

再資源化実施委託料金合計:5,136千円

- ※5再商品化委託量は、国が決定する再商品化義務量算定係数を基に算出